L’affaissement du terrain est un problème majeur qui peut compromettre la stabilité et la sécurité des structures. Face à ce défi, les plaques d’acier émergent comme une solution potentielle pour renforcer les sols instables. Mais sont-elles vraiment nécessaires dans tous les cas ? Cette question complexe mérite une analyse approfondie, prenant en compte les spécificités de chaque site et les diverses techniques disponibles. Explorons ensemble les tenants et aboutissants de l’utilisation des plaques d’acier dans la lutte contre l’affaissement du terrain.

Analyse géotechnique du terrain et nécessité des plaques d’acier

Avant d’envisager l’installation de plaques d’acier, une analyse géotechnique approfondie du terrain est primordiale. Cette étude permet de déterminer la nature du sol, sa capacité portante, et les risques potentiels d’affaissement. Les ingénieurs géotechniciens utilisent diverses méthodes pour évaluer la stabilité du sol, notamment des forages, des essais in situ, et des analyses en laboratoire.

L’analyse géotechnique révèle souvent des informations cruciales sur la composition du sol. Par exemple, la présence d’argiles gonflantes, de sols compressibles, ou de cavités souterraines peut indiquer un risque élevé d’affaissement. Dans ces cas, l’utilisation de plaques d’acier peut s’avérer nécessaire pour renforcer le terrain et prévenir les mouvements de sol dangereux.

Cependant, il est important de noter que les plaques d’acier ne sont pas toujours la solution optimale. Dans certains cas, d’autres techniques de stabilisation du sol peuvent être plus appropriées ou plus économiques. C’est pourquoi une évaluation minutieuse des conditions spécifiques du site est essentielle pour déterminer la nécessité et l’efficacité potentielle des plaques d’acier.

L’analyse géotechnique est la pierre angulaire de toute stratégie de stabilisation du sol. Elle guide le choix des solutions les plus adaptées, qu’il s’agisse de plaques d’acier ou d’autres méthodes.

Types de plaques d’acier pour stabilisation du sol

Lorsque l’analyse géotechnique conclut à la nécessité d’utiliser des plaques d’acier, plusieurs options s’offrent aux ingénieurs. Chaque type de plaque présente des caractéristiques spécifiques adaptées à différentes situations de terrain et objectifs de stabilisation. Examinons les principales catégories de plaques d’acier utilisées dans la lutte contre l’affaissement du terrain.

Plaques d’acier galvanisé pour fondations superficielles

Les plaques d’acier galvanisé sont souvent utilisées pour renforcer les fondations superficielles. Leur résistance à la corrosion les rend particulièrement adaptées aux environnements humides ou agressifs. Ces plaques sont généralement installées horizontalement sous les semelles de fondation pour répartir la charge sur une plus grande surface, réduisant ainsi la pression exercée sur le sol et minimisant les risques d’affaissement.

L’épaisseur et les dimensions des plaques d’acier galvanisé varient en fonction de la charge à supporter et des caractéristiques du sol. Dans certains cas, ces plaques peuvent être combinées avec d’autres techniques de renforcement pour une stabilité optimale.

Palplanches en acier pour soutènement profond

Les palplanches en acier sont des éléments de soutènement vertical utilisés pour stabiliser des terrains en profondeur. Elles sont particulièrement efficaces dans les sols meubles ou saturés d’eau. Les palplanches forment une barrière continue qui retient le sol et empêche les mouvements latéraux, contribuant ainsi à prévenir l’affaissement.

Ces structures en acier sont souvent utilisées dans les projets de construction près des cours d’eau, dans les zones urbaines denses, ou pour la réalisation d’excavations profondes. Leur mise en place nécessite un équipement spécialisé et une expertise technique pointue.

Grilles d’armature en acier pour renforcement du béton

Les grilles d’armature en acier, bien que n’étant pas des plaques à proprement parler, jouent un rôle crucial dans le renforcement des structures en béton. Elles sont intégrées aux fondations et aux dalles pour augmenter leur résistance à la flexion et à la traction. Cette technique est particulièrement utile dans les zones où le sol présente des risques de tassements différentiels.

L’utilisation de grilles d’armature permet de répartir les charges de manière plus uniforme et de résister aux mouvements du sol. Elles sont souvent combinées avec d’autres méthodes de stabilisation pour une efficacité maximale.

Profilés en acier pour pieux battus

Les profilés en acier sont fréquemment utilisés pour la réalisation de pieux battus. Ces éléments verticaux transmettent les charges de la structure vers des couches de sol plus profondes et plus stables. Les pieux en acier sont particulièrement efficaces dans les sols mous ou dans les situations où les fondations superficielles ne suffisent pas à assurer la stabilité de l’ouvrage.

Le choix du type de profilé (en H, en I, ou tubulaire) dépend des conditions du sol, de la charge à supporter, et de la profondeur à atteindre. Les pieux en acier offrent l’avantage d’une mise en place rapide et d’une grande capacité portante.

Méthodes d’installation des plaques d’acier anti-affaissement

L’efficacité des plaques d’acier dans la prévention de l’affaissement du terrain dépend grandement de leur méthode d’installation. Chaque technique présente ses avantages et ses défis, et le choix de la méthode la plus appropriée est crucial pour garantir la stabilité à long terme du sol. Examinons les principales approches utilisées pour mettre en place ces éléments de renforcement.

Technique de battage hydraulique pour palplanches

Le battage hydraulique est la méthode la plus couramment utilisée pour l’installation de palplanches en acier. Cette technique consiste à enfoncer les palplanches dans le sol à l’aide d’un marteau hydraulique monté sur une grue ou un engin spécialisé. Le battage permet d’atteindre des profondeurs importantes, même dans des sols denses ou compacts.

L’avantage principal du battage hydraulique est sa rapidité et son efficacité. Cependant, cette méthode peut générer des vibrations importantes, ce qui peut être problématique dans les zones urbaines denses ou à proximité de structures sensibles. Dans ces cas, des techniques alternatives comme le vibrofonçage ou le fonçage par pression peuvent être envisagées.

Mise en place par excavation et remblayage contrôlé

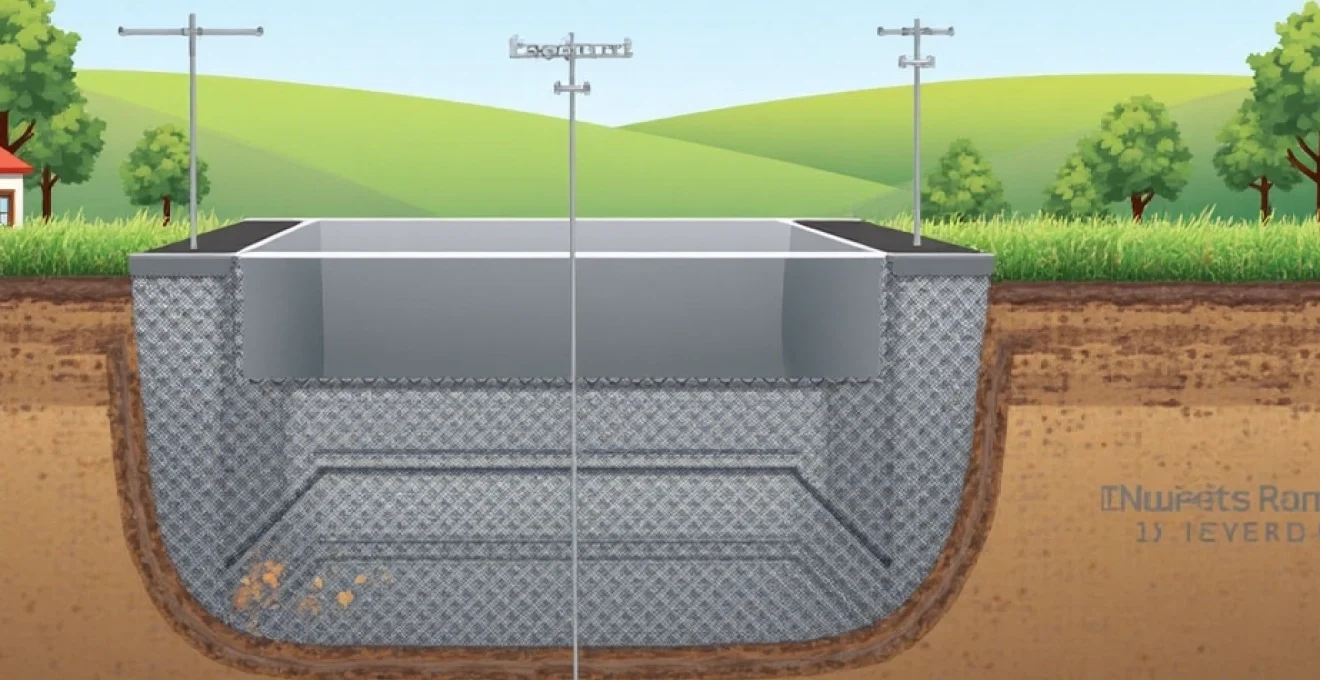

Pour les plaques d’acier destinées aux fondations superficielles, la méthode d’installation implique généralement une excavation suivie d’un remblayage contrôlé. Le processus commence par l’excavation de la zone où la plaque doit être installée. La plaque est ensuite positionnée avec précision, puis recouverte d’un remblai compacté par couches successives.

Cette approche permet un contrôle précis de la position et de l’orientation de la plaque. Elle est particulièrement adaptée aux situations où une intervention minimale est nécessaire ou lorsque les conditions du site ne permettent pas l’utilisation d’équipements lourds. Cependant, elle peut être plus chronophage que d’autres méthodes.

Injection de coulis cimentaire pour ancrage des plaques

L’injection de coulis cimentaire est une technique complémentaire souvent utilisée pour améliorer l’ancrage des plaques d’acier dans le sol. Après l’installation de la plaque, un mélange de ciment et d’eau est injecté sous pression dans le sol environnant. Ce coulis se solidifie, créant une zone renforcée autour de la plaque et améliorant sa capacité à résister aux mouvements du sol.

Cette méthode est particulièrement efficace dans les sols granulaires ou fissurés, où elle permet de combler les vides et d’augmenter la cohésion du sol. L’injection de coulis peut également être utilisée pour corriger des défauts d’installation ou pour renforcer des structures existantes menacées par l’affaissement du terrain.

Le choix de la méthode d’installation doit tenir compte non seulement des caractéristiques du sol, mais aussi des contraintes environnementales et des structures avoisinantes. Une approche sur mesure est souvent nécessaire pour garantir l’efficacité optimale des plaques d’acier.

Alternatives aux plaques d’acier pour la stabilisation du sol

Bien que les plaques d’acier soient une solution éprouvée pour contrer l’affaissement du terrain, elles ne sont pas toujours la meilleure option. Il existe de nombreuses alternatives qui peuvent s’avérer plus adaptées ou plus économiques selon les spécificités du site. Explorons quelques-unes de ces méthodes alternatives de stabilisation du sol.

L’une des alternatives les plus courantes est l’injection de résines expansives. Cette technique consiste à injecter dans le sol des résines polymères qui se dilatent, comblant les vides et consolidant le terrain. Cette méthode est particulièrement efficace pour traiter les affaissements localisés et peut être mise en œuvre avec un minimum de perturbation pour les structures existantes.

Le jet grouting est une autre technique puissante pour renforcer les sols instables. Elle implique l’injection à haute pression d’un mélange de ciment dans le sol, créant des colonnes ou des panneaux de sol-ciment très résistants. Cette méthode est particulièrement adaptée aux sols hétérogènes ou contaminés.

Pour les sols argileux sujets au retrait-gonflement, l’installation de dispositifs de drainage peut être une solution efficace. En contrôlant l’humidité du sol, on peut réduire les variations de volume qui sont à l’origine des mouvements de terrain. Cette approche est souvent combinée avec d’autres techniques pour une stabilisation optimale.

Dans certains cas, des solutions plus naturelles comme la phytoremédiation peuvent être envisagées. Cette technique utilise des plantes spécifiques pour stabiliser le sol grâce à leurs systèmes racinaires. Bien que moins rapide que les méthodes mécaniques, elle peut être une option intéressante pour des projets à long terme ou dans des zones écologiquement sensibles.

Calcul de la charge admissible et dimensionnement des plaques

Le dimensionnement correct des plaques d’acier est crucial pour assurer leur efficacité dans la prévention de l’affaissement du terrain. Ce processus implique une analyse détaillée des charges appliquées et des caractéristiques du sol. Les ingénieurs géotechniciens utilisent une combinaison de méthodes empiriques, analytiques et numériques pour déterminer les dimensions et l’épaisseur optimales des plaques.

Méthode des éléments finis pour modélisation du comportement du sol

La méthode des éléments finis (MEF) est un outil puissant pour modéliser le comportement complexe du sol et son interaction avec les structures de renforcement. Cette approche numérique permet de simuler divers scénarios de charge et de déformation, offrant une compréhension détaillée de la performance des plaques d’acier dans différentes conditions.

Les logiciels de MEF permettent aux ingénieurs de prendre en compte des facteurs tels que la non-linéarité du sol, les interfaces sol-structure, et les effets dynamiques. Cette analyse approfondie aide à optimiser le design des plaques et à prédire leur comportement à long terme.

Essais pressiométriques et pénétrométriques in situ

Les essais in situ jouent un rôle crucial dans la détermination des propriétés mécaniques du sol nécessaires au dimensionnement des plaques. L’essai pressiométrique, par exemple, fournit des informations précieuses sur la déformabilité et la résistance du sol à différentes profondeurs. Ces données sont essentielles pour calculer la capacité portante du sol et dimensionner correctement les plaques d’acier.

Les essais pénétrométriques, qu’ils soient statiques (CPT) ou dynamiques (SPT), offrent également des informations importantes sur la résistance du sol. Ces tests permettent d’établir des profils de résistance qui guident le choix de l’épaisseur et de la profondeur d’installation des plaques.

Logiciels spécialisés : PLAXIS, FLAC et CESAR-LCPC

Le dimensionnement des plaques d’acier bénéficie grandement de l’utilisation de logiciels spécialisés en géotechnique. Des outils comme PLAXIS , FLAC , et CESAR-LCPC offrent des capacités avancées de modélisation et d’analyse qui vont au-delà des méthodes de calcul traditionnelles.

Ces logiciels permettent de simuler des scénarios complexes, incluant des charges dynamiques, des conditions de sol variables, et des interactions sol-structure sophistiquées. Ils intègrent également des modèles de comportement du sol avancés, permettant une prédiction plus précise des déformations et des contraintes.

L’utilisation de ces outils numériques, combinée à l’expertise des ingénieurs, permet d’optimiser le dimensionnement des plaques d’acier, assurant ainsi une solution de stabilisation efficace et économique.

Réglementation et normes applicables aux ouvrages de soutènement

La conception et l’installation de plaques d’acier pour la stabilisation du sol sont soumises à des réglementations et des normes strictes. Ces cadres réglementaires visent à garantir la sécurité, la durabilité et la performance des ouvrages de soutènement. Il est crucial pour les professionnels du secteur de bien connaître et respecter ces exigences légales et techniques.

En France, l’Eurocode 7 est la norme de référence pour la conception géotechnique. Cette norme européenne définit les principes et les exigences pour la sécurité, la serviceabilité et la durabilité des structures géotechniques. Elle couvre notamment les aspects liés aux fondations superficielles et profondes, aux ouvrages de sout

ènement et aux systèmes de drainage. Elle fournit également des recommandations sur les méthodes de calcul et les facteurs de sécurité à appliquer.

En complément de l’Eurocode 7, les Documents Techniques Unifiés (DTU) apportent des précisions sur les règles de l’art pour la mise en œuvre des ouvrages géotechniques. Par exemple, le DTU 13.2 traite spécifiquement des travaux de fondations profondes pour le bâtiment.

Au niveau international, les normes ASTM (American Society for Testing and Materials) sont largement reconnues et utilisées. Elles fournissent des méthodes standardisées pour les essais de sol et la caractérisation des matériaux, essentielles pour le dimensionnement des plaques d’acier.

Il est important de noter que les réglementations peuvent varier selon les pays et même les régions. Les professionnels doivent donc se tenir informés des exigences locales spécifiques. Par exemple, dans les zones sismiques, des normes supplémentaires peuvent s’appliquer pour garantir la stabilité des ouvrages de soutènement en cas de séisme.

Le respect des normes et réglementations n’est pas seulement une obligation légale, c’est aussi une garantie de qualité et de sécurité pour les ouvrages de soutènement utilisant des plaques d’acier.

En plus des normes techniques, les considérations environnementales jouent un rôle croissant dans la réglementation des travaux géotechniques. Les autorités exigent de plus en plus des études d’impact environnemental pour les projets de grande envergure, y compris l’évaluation des effets potentiels sur les nappes phréatiques et les écosystèmes locaux.

Enfin, la formation et la certification des professionnels impliqués dans la conception et l’installation des plaques d’acier sont également réglementées. En France, par exemple, la qualification Qualibat permet d’identifier les entreprises compétentes dans le domaine des fondations spéciales et des travaux géotechniques.

Le respect de ces normes et réglementations est essentiel non seulement pour garantir la sécurité et la durabilité des ouvrages, mais aussi pour protéger les professionnels et les clients contre les risques juridiques et financiers liés à des défaillances potentielles. Il est donc primordial que tous les acteurs du secteur, des ingénieurs aux installateurs, soient parfaitement formés et informés des exigences en vigueur.